教室のコンピュータ

教室のコンピュータ

今日は、タスマニア橋を渡った町にある、LINDISFARNE SCHOOL(リンデスファーン)と

いう小学校を訪問しました。

このタスマニア橋というのは、タスマニアで一番長い橋になります。

この小学校では、校長先生の説明、次に、校舎内の案内と授業参観、そして、 午後は、ワークショップを行った。ワークショップというのは、オーストラリア の小学生に、日本や埼玉のことを紹介したり、一緒に遊んだりする催しのことで す。

校長先生による、この小学校の説明。

創立は、1955年。生徒数は、275名です。幼稚園(4歳)から小6(1 2歳)までいます。以下、質疑応答の形で、校長先生が答えてくれました。20年前は、500人くらいの子どもがいましたが、今では、この人数になっ ています。敷地は、3〜4haくらい。周囲を散歩すると1kmくらいあります。校 舎の教室が、子どもの数が多いときに比べて余っているので、空き教室で、美術 や技術系の教室にして、授業を行っています。

小学校は、8クラスで、1クラスは28名くらい。幼稚園は、2クラスです。 小学校の8クラスのうち7クラスは、2学年を一緒にした複合クラスになってい ます。

職員数は、13人(担任11、音楽・体育・日本語・休みの時の代替教師・1 週間を半分ずつ持つ教師)がいます。学校全体では、先生:生徒の比が1:22 の割合になっています。この計算では、幼稚園児は、1人が1/2人という計算 になっています。というのも、幼稚園は、週の半分しか学校へ来ないからです。

Q:紫外線の対策は。

A:休憩と昼休みには、必ず帽子をかぶるように言っている。また、保護者や

地域の人たちの協力で、日除けになる屋根を作っている。

Q:子どもたちが通ってくる範囲は。

A:ほとんどが1〜2kmの距離だが、中には、5〜10kmの離れた場所もあり

ます。

Q:この学校の特色は。

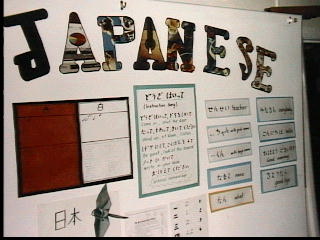

A:日本語や音楽に力を入れています。8クラスのうち5つのクラスが日本語

の授業をしています。

というような質疑をしているうちに、見学の時間になったので、各教室へ見学 に行きました。今日は、2グループに分かれての見学です。

いくつかの授業と幼稚園、プレップ(準備年)の様子を見学しました。

その見学の中で、校長先生に質問して、いくつか答えてもらいました。

Q:教室の中にコンピュータがあるが、この学校には、たくさんあるのか。

A:各教室に2台のコンピュータ(マッキントッシュとAcorn)が設置さ

れている。

図書室には、電話回線につながったコンピュータがあり、TV会議も出来るよ

うになっているが、まだ、TV会議システムは、使われていない。これは、日本

語の先生が、他の学校の日本語の先生と連絡をとったり、するために使われる予

定とのこと。

教室のコンピュータ

教室のコンピュータ

Q:英語の授業について

A:英語以外の言語を教えるのが、教育庁の方針である。そのために、教育庁

のサポートがいくつかある。図書室のコンピュータもそのサポートの1つである

。

また、タスマニア州で、14の学校が、日本語を教えている。

この学校では、3年生から教え始め、6年生まで教えている。去年は、日本語

の先生がいなくて、教えられなかった。その前の年は、日本語を教えていたので

、保護者が、がっかりしていた。

日本語の授業の掲示

日本語の授業の掲示

Q:家に帰って、子どもたちが日本語を使う機会がありますか。

A:兄弟の通う学校が、日本の学校と提携を結んでいて、その関係で、日本人

にあったことがある生徒が1名。

Q:家では、コンピュータを使っていますか。

A:ほとんどの家にあり、中には、インターネットにつながっている子どもも

いる。

Q:生徒が同じものを着ているようですが、制服は、ありますか。

A:制服があり、強制はしていないが、なるべく着用するようお願いしている。保護者がリサイクルの店をやっているので、小さくなったら、大きなものと交換してくれる。

Q:日課は。

A:時間割は、次のようになっています。

9:00〜10:30 10:50〜12:30 1:20〜 2:55 3:00下校Q:昼休みに何をして遊んでいるか。

Q:購買はあるか。

A:保護者のボランティアでやっている。保護者が学校に対して熱心です、購

買だけでなく、図工や読み書きの時も保護者が来てくれることもあります。今は

、200家族くらいが助けてくれている状態にあります。

Q:日本は、核家族化が進んでいますが、家族構成は、どうですか。

A:家族構成は、日本と同じようだ。しかし、片親の家庭が増えている。

Q:共稼ぎの場合、ボランティアの協力はどうするか。

A:共稼ぎの場合、難しいが、奉仕の日や学校祭の時など手伝ってくれる。

Q:時間割はどうなっているか。

A:特に決まっていない。非常勤の先生の時間帯だけは、決められているが、

他の教科は、その先生が決める。教科の時間も、8つの教科があるが、バランス

を考え取り組んでいる。1つの教室で、いくつかの教科をやっていることもある

が、先生の指示に従って、やっている。

Q:学区はどうなっていますか。

A:一応ホームエリア(学区)はある。その地域の子は、入れなければならな

いが、それ以外の区域でも、その学校に入りたいという希望があり、空きがあれ

ば入学できる。この学校の子どものほとんどは、この学区から来ているが、40

名ほどは、隣の学区から通学している。

Q:日本では、オーストラリアを広大で豊かな国と紹介しているが、オースト

ラリアでは、日本をどう紹介していますか。

A:日本は、人口密度が高い。学校でのしつけが厳しい。生活習慣が違う。戦

争についても取り上げ、広島の原爆のことも話をする。また、テクノロジーが進

んだ国であり、豊かで知的な国である。

Q:行事と生徒の評価は。

A:行事は、水泳、クロスカントリー、陸上競技の大会があり、これらは、他

の学校との大会もある。

学校祭は、保護者が中心にやる行事で、家族が集まって行う。

他に、音楽祭、遠足などがある。また、募金活動(心臓病に関するもの)も、

午後の時間帯に全員で行うことがある。

成績・評価については、生徒の作品や、生徒の状態を見て評価する。最近では

、教育庁が読み書きの能力テストも行った。

生徒の作品や記録がとってあり、保護者はいつでも見られるようになっている。

午後の

ワークショップでの校長先生

ワークショップでの校長先生

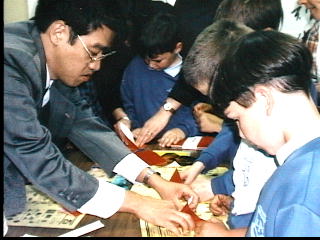

ワークショップでの折り紙

ワークショップでの折り紙

ワークショップは、60余人の子どもたちと、数人の保護者が参加してくれました。

どの子どもたちもとても楽しく参加していたようです。

また、3年生から日本語を習っているということで、「こんにちは」や「さようなら」は、どの子も言っていました。

日本語の掲示や飾り付けがしてあり、日本語の先生も習い初めてまだ3年といっていましたが、一生懸命日本語を話していました。

ビスタホテル

ビスタホテル今朝は、きれいに晴れていたが、夕方、シャワーというにわか雨のようなものにバスの中であう。タスマン橋の上では、虹が出ていてとてもきれいだった。今日の気温は、上着を着ていてちょうどいい程度。

小学校から帰ってきて、ホテルに帰ってきたのが5時頃。

昨日、一部の人が行った寿司屋が、板橋区出身の人がやっているところだというので、一緒に出かけた。

途中、歩いていったが、坂道や、公園など、TVに出てくる外国のようであった。緑が新しくて、とてもきれいだ。公園では、八重桜や椿、桜草の花が咲いていた。

すしは、1人前松で20ドル。ビールは、小瓶1本(昨日まで飲んでいたグラスで約2杯)で、4ドル程度。

帰りも歩いて帰ってきたかったのだが、タクシーを呼んでしまったというので、タクシーで帰った。1.5kmくらいかと思うのだが、約4ドルであった。

と書いて、送ろうと思ったら、モジュラージャックのサイズは合うのですが、呼び出し音が日本と違い通信できません。

受話器を上げたとき、日本なら、ツーという音がしますが、このうちの電話は、トゥルトゥルトゥルという感じの音なのです。それで、モデムが、電話をかけられないというメッセージを出して止まってしまいます。このメールが送れるのは、いつになるでしょう。