津軽半島・岩木山・黒石

令和4(2022)年6月23日(木)〜26日(日)

大人の休日倶楽部パスを利用して、津軽半島から青森県を回って来ました。

| 6月23日(木) | ||

| |

||

| 新青森駅。ねぶ(ぷ)たが新幹線コンコースに並んでいます。 | ||

| |

|

|

| この日はレンタカーで移動。鶴の舞橋。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| とてもきれいな木製の橋で、「ながいきの橋」と書いてありました。(長い木の橋、長生きの橋) | ||

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 橋を渡っていくと、後ろに岩木山の山頂が見えました。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| 橋を渡ると、丹頂鶴の自然公園があり、丹頂鶴が何羽かいました。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| 丹頂鶴です。 | ||

| |

|

|

| 岩木山。 | きれいな花壇と広場もありました。 | |

| |

|

|

|

||

| |

|

|

| 木造(きづくり)駅。駅舎が大きな遮光器土偶になっています。列車が近づくと目が光ります。 | ||

| |

|

|

|

||

| 駅の隣の広場のトイレです。 | ||

| |

|

|

| 目を光らせてくれました。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| 高山稲荷神社です。 | ||

| |

|

|

| 千本鳥居が有名です。鳥居の後ろの階段を上り、その先の階段を下ると千本鳥居があります。 | ||

| |

|

|

| 階段を上ったところにある神社。 | 階段を下ったところにある龍神宮。 | |

| |

|

|

| ここから千本鳥居が始まります。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 千本鳥居の向こう側。海がこの向こうにあります。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| 見事な景色です。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 千本鳥居への入口の階段。結構急です。 | 高山稲荷神社入口の鳥居。 | |

| |

|

|

| 竜飛岬へ向かう途中の十三湖にある中の島。島へ、木製の橋が架かっています。 | ||

| |

|

|

| 島には公園もあります。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

|

||

| 竜飛岬へ行く途中の道の駅「こどまり」。ここには、カレイがいました。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| 竜飛岬へ向かう途中、野生の猿が道路脇にいました。 | ||

| |

|

|

| 竜飛岬へ向かう途中の眺瞰台展望台。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 雲が山の峰から覆い被さってくるようです。 | ||

| |

|

|

| 眺瞰台展望台。下りの階段と下から見上げたところ。 | ||

| |

|

|

| ホテル竜飛と部屋の窓からの景色。 | ||

| |

|

|

| ロビーの飾りとロビーからの景色。 | ||

| |

|

|

| ホテル竜飛の増田を青函トンネルが通っていて、通過時間になると、天井の電気が光るそうです。 | ||

| |

|

|

| 晩ご飯。 | ||

| 6月24日(金) | ||

| |

|

|

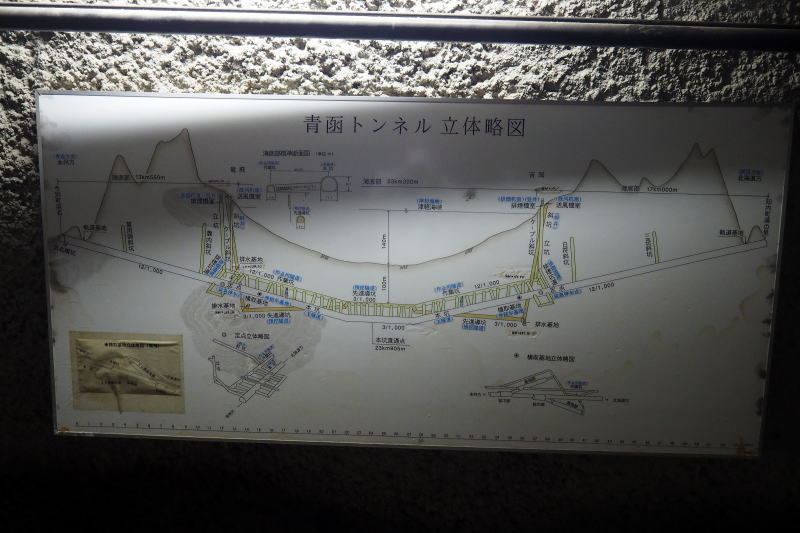

| この日は、雨、風が強く、吹き飛ばされそうになりながら、旅館の近くの青函トンネル記念館へ。 | ||

| |

|

|

| トンネルについて、人形などを使って、説明しています。 | ||

| |

|

|

| ケーブルカーに乗って、体験坑道へ。 | ||

| |

|

|

| この扉が開くとケーブルカー出発です。 | ||

| |

|

|

| まっすぐ体験坑道駅に向かって進みます。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| ここから歩いて見学です。 | 地下に自転車があるのも何となく不思議。 | |

| |

|

|

| 地下140mの所で飼っている水槽です。 | トロッコの軌道。 | |

| |

|

|

| 工事に使われた物が展示されています。 | ||

| |

||

| |

|

|

| 突然の水の噴出には、水ガラスを混ぜたセメントを使って噴出を停めます。 | ||

|

||

| この先は、昔駅があったところへ続きます。 | ||

| |

|

|

| 国道339号線、階段国道の入口です。 | ||

| |

|

|

| 階段国道の中ほど。景色がきれいです。この時は、雨はあまり降っていませんが、風が強かったです。 | ||

| |

||

| |

|

|

| 竜飛岬。風の岬の名の通り、風が強かった。 | ||

| |

|

|

| 「津軽海峡冬景色」の碑。 | ||

| |

|

|

| 竜飛岬から見たホテル竜飛。 | ||

| |

|

|

| 竜飛岬の灯台。 | ||

| |

|

|

| 吉田松陰の記念碑。 | ||

| |

|

|

| 竜見橋。太宰の道。 | ||

| |

|

|

| 大町桂月などの碑が建っています。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| 龍飛埼(たっぴさき)灯台。 | ||

| |

|

|

|

||

| 階段国道を下から見たところ。 | ||

| |

|

|

| ホテル竜飛を下から見上げたところ。 | ||

| |

|

|

| 国道339号は、以前は、道と呼べるような物ではなかったが、それを改修し、あわび道路と呼ばれるようになった。 それに尽力したのが、この銅像の牧野逸藏氏だったそうだ。 |

||

| |

|

|

| 太宰治の文学碑。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| 青函トンネル入口と見学台。 | ||

| |

|

|

| トイレも新幹線らしい。 | ||

| |

|

|

| 通過時刻表。 | 津軽二股駅。道の駅「いまべつ」と隣接している。 | |

| |

|

|

| いまべつ牛の焼き肉定食。 | ||

| |

|

|

| 太宰治の生家「斜陽館」。 | 青森駅前の「おさない食堂」のホタテカレー。 | |

| 6月25日(土) | ||

|

|

|

| 岩木山へ向かう百沢街道と並木の道の碑。 | ||

| |

|

|

| 岩城山頂へ向かう途中のやすらぎの駐車帯。 | ||

| |

|

|

| この後、岩城山頂へ向かう有料道路のスカイラインに入ったが、霧で前が見えず、引き返した。 | この後「暗門の滝」を目ざして、津軽ダムへ。 | |

|

||

| |

|

|

| しかし、津軽ダムの先は、崖崩れのため通行止め。西目屋村へ戻る。 | 西目屋村の道の駅「ビーチにしめや」。 | |

| |

|

|

| 岩木山。山の上半分が、雲に包まれている。 | リンゴの木。小さく赤い実が見える。 | |

| |

|

|

| 岩木山の麓の道路。 | ||

| |

|

|

| 道の駅「つるた」で、「スチューベンソフトクリーム」を食べた。 | ||

|

||

| 五所川原の立佞武多(たちねぶた)会館の展示。 | 道の駅「つるた」にあった案内図。 | |

| |

|

|

|

|

|

| 下から見上げたあと、エレベーターで4階まで、ねぶたの顔の高さまで上れる。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| 祭りの時は、この扉が開いて、出陣するそうです。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| 台座部分10m、人形部分12m、合計22mあります。 | ||

| |

||

| |

|

|

| 6階からの景色。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

|

||

|

||

| |

|

|

| 青森駅近くの「Aファクトリー」と「わらっせ」。 | ||

| |

|

|

| 駅前の「おさない食堂」。たくさんの有名人の色紙が飾ってある。 | ||

| |

||

| ホタテが名物ということで、「ホタテ定食」。 | ||

| 6月26日(日) | ||

| |

|

|

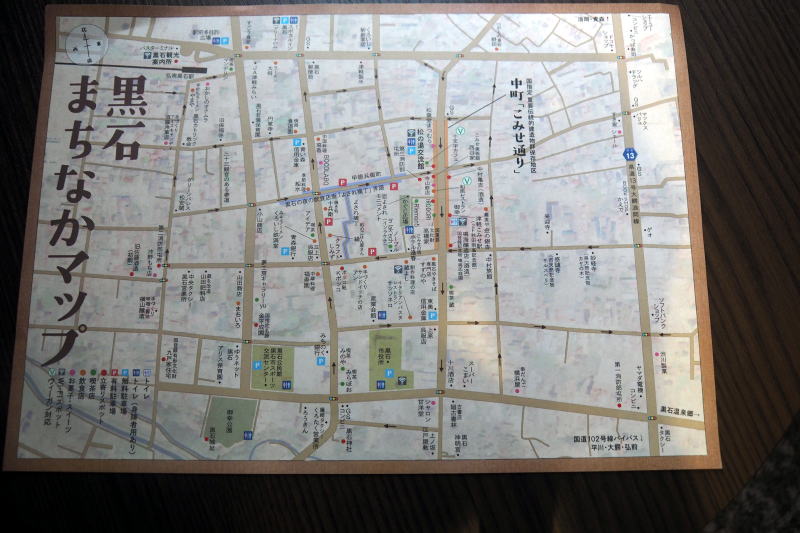

| この日は、列車での移動。青森駅がスタートです。青森駅には、カシオペアが停まっていました。この後、弘前経由で、黒石へ行きます。 | ||

|

||

| |

|

|

| 黒石駅に停まっていた弘南鉄道の列車。 | ||

| |

|

|

| 黒石駅。弘南鉄道の終着駅なので、線路もここまでです。 | ||

| |

|

|

| 間もなく「こみせ通り」。 | 消防署。ビンテージ消防車が格納されている。 | |

| |

|

|

| |

|

|

| 消防署の前にある「松の湯交流館」。 | 以前、お風呂屋さんだった建物です。 | |

| |

|

|

| |

|

|

| こみせ通り。雁木(がんぎ)で、雨や雪をしのげます。 | ||

| |

|

|

| 酒屋の杉玉。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| 恋よされのほこら。 | 黒石の4大作曲家の碑。 | |

| |

|

|

| |

|

|

| 黒石焼きそばの「すずのや」。 | ||

| |

|

|

| 黒石焼きそばは500円でした。昔、焼きそばの麺を切る機械が無かったので、うどん用の機械で切ったため、麺が太いそうです。 アナウンサーの安住紳一郎さんや充電の出川哲朗さんなど色々な色紙が飾ってあります。 |

||

| |

|

|

| 「ひみつの県民ショー」でも紹介されました。 | 金平成園(かねひらなりえん)の門と外から見た庭園。 | |

| |

|

|

| 金平成園の玄関。 | ||

| |

|

|

| 玄関から見た庭園。奥に灯籠が見える。 | 墨竹図襖。野沢如洋(のざわ じょよう)筆。 | |

| |

|

|

| |

|

|

| 中央の大きな石は、供え物を載せるもの。 この上に乗ってはいけない。 |

金屏風の間。結婚式等でも使われるそうです。 | |

| |

|

|

| 庭園への入口。 | 庭園から、金屏風の間が見える。 | |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 黒石城趾。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| 黒石城趾からの景色。 | ||

| |

|

|

| 「初駒」醸造元。現在はカフェになっている。 | ||

| |

|

|

| |

|

|

| もう一つの消防署。 | ||

| |

|

|

| 観音像の並ぶ道。 | 黒石駅。 | |

|

||

| |

|

|

| 弘南鉄道の中吊り広告。ちょっとヘン。 | ||

| |

|

|

| 弘南鉄道の途中駅にあったSL。 | ||